Le sostanze stupefacenti fanno parte della storia dell’umanità fin dalle sue origini. Da millenni, esse sono state utilizzate in contesti culturali, religiosi, terapeutici e ricreativi, intrecciandosi con tradizioni e credenze.

Le droghe, nel corso dei secoli, hanno fatto un viaggio rocambolesco, sempre al limite tra tentativi proibizionistici e ritorni in auge. Basti pensare alla marijuana, che per alcune culture/religioni non solo è tollerata ma è addirittura vista come pianta salvifica, o agli allucinogeni, che fin dalla notte dei tempi vengono utilizzati come porte d’accesso a mondi invisibili.

Le sostanze stupefacenti hanno contribuito fortemente a modellare il pensiero, soprattutto quello Occidentale, dove spesso vengono viste con più diffidenza. Da questo punto di vista gli USA sono stati l’ago della bilancia.

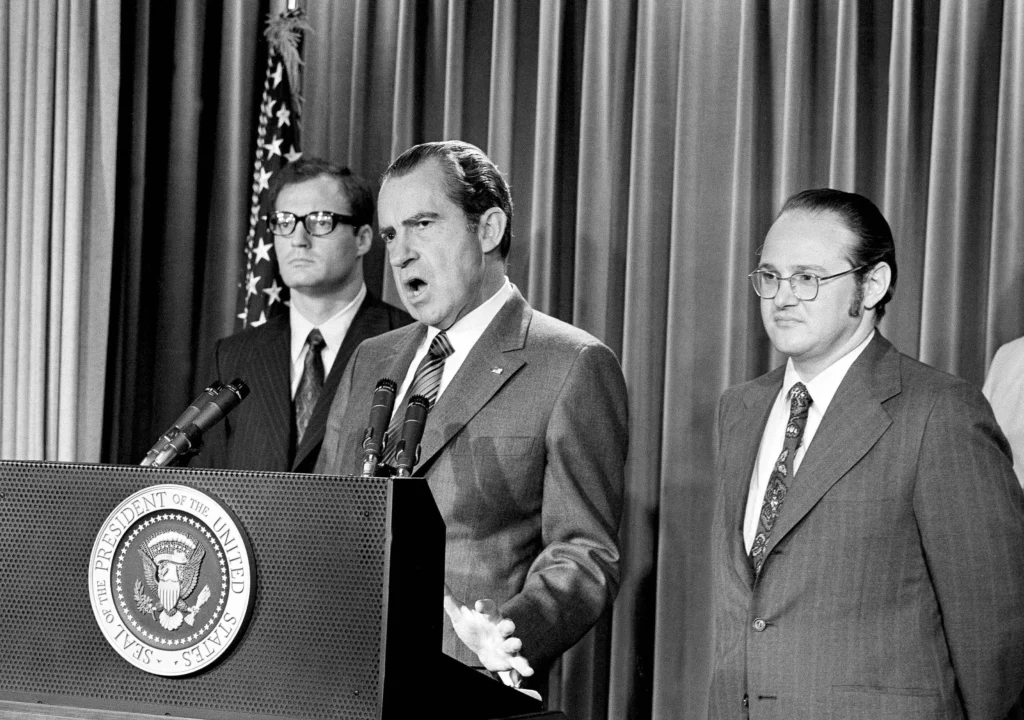

In tanti ricorderanno (o avranno visto filmati/film/immagini) del famosissimo discorso di Richard Nixon il 18 Giugno 1971, dove dichiarava Guerra alle droghe, classificandole al primo posto tra i nemici pubblici del popolo statunitense. Ci riferiamo a ogni tipo droga, dalla cannabis fino all’eroina.

Da quell’anno, soltanto gli USA, spendono in media 50 miliardi di dollari l’anno in attività preventive, carcerarie e di sicurezza pubblica legata alle droghe. Anche se, a dirla tutta, ogni anno rientrano nelle tasche del governo americano circa 25 miliardi in tasse su prodotti da tabaccheria.

Perché parliamo di soldi in un pezzo sulle droghe? Il motivo è che il proibizionismo è anche un fatto economico. Il mercato globale della droga è stimato essere intorno ai 320 miliardi di dollari. Tale mercato è così grande che il Direttore del UNODC

suggerì che l’introito di questo mercato fu il fattore principale che impedì il collasso del sistema bancario mondiale nel 2008.

Il processo proibizionistico iniziato da Nixon nel 1971 ha influenzato drasticamente l’opinione pubblica sulle sostanze stupefacenti. Quelli erano ancora gli anni dell’LSD e degli allucinogeni in generale, che se in una prima fase riuscirono addirittura a conquistare parte dell’opinione pubblica grazie a studi che promettevano risultati eccellenti contro ansia e depressione, furono poi demonizzati in modo feroce dalla campagna di Nixon. Chi non ha mai sentito di quell’amico di un amico del cugino che con dopo l’assunzione di un fungo allucinogeno ha tentato il suicidio gettandosi dalla sua camera d’albergo? Bene, quel tipo di narrazione è figlia della campagna di Nixon, tra l’altro mai verificata.

Per molti fu solo una scusa per demonizzare i crescenti movimenti pacifisti, come quello degli hippy. Ma questa è un’altra storia.

Perdonerete l’introduzione tanto lunga, ma questa parte, anche se forse è la meno frizzante dell’articolo, è in realtà la più importante. Le droghe, almeno in occidente, hanno influenzato il pensiero dell’opinione pubblica soprattutto in relazione al loro essere proibite dai governi. Badate bene, non stiamo parlando dei danni inequivocabili di alcune droghe pesanti e letali, come eroina e crack (quella è un’altra storia), il punto cruciale di questo discorso è piuttosto quanto la narrazione dell’utilizzo di talune sostanze abbia trasformato radicalmente la percezione delle stesse e di chi le utilizza all’interno di un sistema capitalistico.

Insomma, se il miele allucinogeno del Nepal (tra l’altro potentissimo) è utilizzato anche da vecchie signore tra una chiacchiera e un’altra, mentre in Occidente farsi una canna potrebbe voler dire la prigione, di certo c’è una discrepanza sociologica e di opinione pubblica che va indagata.

Ergo, eccoci qua.

Sul concetto di stupefacente

Prima del Medioevo assumere droghe non era quasi mai un’attività oscura o anti-etica.

Anzi, potremmo dire che, in molti contesti, l’assunzione di droghe era elevatrice per lo spirito (concetto che poi sarebbe tornato anche nel ‘800 tra i primi poeti maledetti e nel ‘900, sia durante la Seconda Guerra Mondiale sia tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70).

Pensiamo all’oppio nella Cine pre-medievale, ai nativi americani prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo o il Peyote in Messico. Insomma, paradossalmente, la civiltà occidentale – quella che oggi è la maggiore consumatrice di droghe – ne è stata la prima detrattrice.

Uno dei motivi è la religione. La chiesa cattolica, nel suo periodo medievale, fu la prima a porre l’accento sulla perdizione a cui alcune sostanze inducevano. Questo passaggio, nella storia delle droghe, è fondamentale, perché quel periodo introdusse un nuovo modo di approcciare alle sostanze: la proibizione.

Una sostanza, quindi, pare diventi stupefacente in relazione al contesto sociale cui appartiene.

Ma adesso passiamo alle 3 droghe che hanno influenzato in modo assoluto il pensiero, soprattutto quello Occidentale.

La Cannabis e il Club dei mangiatori di Hashish a Parigi

Quando si parla di cannabis, ci si riferisce a una delle sostanze con la storia più antica al mondo.

Le sue origini risalgono addirittura al periodo Neolitico.

Un antico trattato di farmacologia cinese, datato 2737 a.C., descriveva la cannabis come uno dei rimedi terapeutici più efficaci dell’epoca.

Successivamente, i Greci iniziarono a distribuirla, dando vita a uno dei primi grandi mercati legati a questa pianta. La cannabis veniva venduta agli Sciti, un popolo asiatico celebre nel mondo antico per l’ampio utilizzo che ne facevano in molteplici ambiti. Lo storico greco Erodoto ne parlò nel V secolo a.C., sottolineando l’importanza di questa pianta nelle loro tradizioni. L’arrivo della cannabis in Occidente rimane avvolto nel mistero, ma una cosa è certa: gli europei la apprezzavano moltissimo. Non solo come sostanza ricreativa, ma anche per il suo utilizzo pratico.

Per secoli, infatti, la canapa fu impiegata come materia prima per la produzione di tessuti e abiti.

Ma addentriamoci ancora di più nella storia.

L’autentico impatto sociale che la cannabis ha esercitato iniziò realmente a manifestarsi nel corso dell’Ottocento, un periodo in cui la marijuana si trasformò in una sorta di fenomeno culturale tra i circoli intellettuali di tutta Europa. A Parigi, città simbolo di creatività e innovazione, nonché culla di una letteratura particolarmente audace e non convenzionale per i tempi, si formò un club esclusivo: il celebre Club dei Mangiatori di Hashish. Questo luogo divenne un punto di riferimento per artisti e scrittori di spicco, tra cui figure oggi leggendarie come Alexandre Dumas, Charles Baudelaire e Victor Hugo.

Fu proprio in questo contesto che la cannabis cominciò ad essere associata al mondo degli artisti e degli spiriti ribelli, un’immagine che, in gran parte, continua a caratterizzarla ancora oggi.

Cannabis: la droga dei musicisti jazz

Il Novecento, in Occidente e negli Stati Uniti in particolare, è stato un periodo cruciale per la storia della cannabis. A partire dagli anni ’30, i primi a farne uso abituale furono i musicisti jazz, che spesso le dedicarono brani e testi. Tuttavia, questi artisti – prevalentemente afroamericani – furono presto stigmatizzati e perseguitati a causa del consumo della sostanza.

Nel 1930, gli Stati Uniti affrontarono formalmente la questione con la creazione del Federal Bureau of Narcotics (FBN). La stampa nazionale contribuì a diffondere un clima di allarme, amplificando i messaggi del direttore del FBN, Harry Anslinger. Quest’ultimo avviò una vera e propria campagna contro la cannabis, schedando decine di musicisti neri e presentando al Congresso rapporti in cui descriveva la pianta come responsabile di “musica satanica” e di favorire presunti comportamenti socialmente inaccettabili, come “rapporti sessuali tra donne bianche, negri e messicani”.

La Cannabis è la sostanza stupefacente più interessante di tutte dal punto di vista sociologico. Basti pensare che in alcuni paesi considerati all’avanguardia dal punto di vista economico e sociale (come l’Olanda) è perfettamente legale e tollerata quasi a ogni livello, mentre nel paese accanto è perseguitata legalmente. Sembra banale, ma questa differenza d’approccio è una perfetta sintesi di questo articolo: è solo una questione culturale.

Dal punto di vista della Guerra alle droghe cominciata dagli USA, quella contro la cannabis è stata quella più fallimentare. Ogni anno gli States spendono circa 7 miliardi di dollari per arrestare e perseguire i consumatori di Cannabis. Una cifra spropositata considerando gli effetti esistenti ma lievi dell’utilizzo sostanzioso e sul lungo periodo di cannabis. E nonostante i circa 7 miliardi l’anno, l’85% degli studenti adolescenti americani trovano che la cannabis sia facilmente reperibile. Inoltre, il costo della marijuana è sceso drasticamente, rendendola sempre più accessibile.

Il ritorno in auge della cannabis dal punto di vista sociale e dei mass media, c’è stato negli anni ’80 del ‘900, grazie a uno dei musicisti più influenti di tutti i tempi: Bob Marley.

Questo non sarà un articolo su Bob Marley, ma è impossibile non menzionarlo brevemente, considerando quanto la sua figura sia profondamente intrecciata con la cultura rastafariana e, di conseguenza, con la cannabis. Bob Marley era infatti un convinto seguace del movimento Rastafari, un movimento che si è evoluto fino a diventare una vera e propria religione.

I rastafariani venerano l’imperatore etiope Haile Selassie I (1892-1975) come incarnazione di Dio. Dopo la sua incoronazione, lo riconobbero come una manifestazione divina, identificandolo con Gesù Cristo nella sua “seconda venuta in maestà, gloria e potenza”. Questa convinzione si basa su profezie bibliche e sulla tradizione etiope, che attribuisce a Haile Selassie (che aveva come nome di battesimo Ras Tafari) una discendenza diretta dalla tribù di Giuda, grazie all’unione tra re Salomone e la regina di Saba. Questo episodio, narrato nella Bibbia e nel Kebra Nagast, è particolarmente significativo nella Chiesa ortodossa etiope, a cui il movimento Rastafari si ispira seguendo l’esempio dello stesso Ras Tafari.

Oltre al significato religioso, l’incoronazione di Haile Selassie aveva anche una forte valenza politica: all’epoca, l’Etiopia era l’unico stato africano a mantenere l’indipendenza, diventando così un simbolo di resistenza e speranza per tutto il continente.

Ecco perché per i Rastafariani l’Etiopia è la Terra Promessa.

Per i Rastafari il modo di vivere è parte integrante dell’essere religiosi. Si vive a contatto con la natura, senza pretese, senza alcuna ambizione terrena, soltanto natura, godersi il tempo e, ovviamente… la ganja.

I Rastafariani fanno uso della marijuana, considerandola sia un rimedio medicinale che un’erba meditativa capace di favorire la saggezza. Secondo la tradizione, la pianta di ganja sarebbe cresciuta sulla tomba del Re Salomone, noto come il Re Saggio, da cui avrebbe assorbito la sua forza spirituale.

La marijuana è anche associata all’albero della vita e della saggezza che era presente nell’Eden a fianco dell’albero della conoscenza del bene e del male.

Bob Marley, che fece conoscere i Rastafariani e il reggae al mondo intero, fu consacrato come divinità della musica tra il 1975 e il 1981. Sia chiaro, il suo successo comincia molto prima, alla fine degli anni sessanta, ma la consacrazione internazionale arrivò nel 1975 con il singolo “No Woman, No Cry” e proseguì fino alla sua prematura morte nel 1981.

Se ancora oggi, passeggiando per le periferie di Milano, di Napoli o di Aosta, vedi un ragazzo o una ragazza con i dreadlocks, lo dobbiamo a quel periodo. Bob Marley non fece solo conoscere il raggae e il look rastafari, ma diede una rinnovata spinta alla marijuana, associandola nuovamente al pensiero anticapitalista e, più in generale, al rifiuto verso la società del consumo, che in quegli anni era, tra l’altro, nei suoi apici più splendenti.

Grazie a figure ambassador dell’erba come Bob Marley e in generale gli artisti raggae e successivamente il rap, oggi anche se non sei anticapitalista puoi fumarti una canna, bello rilassato, in soggiorno davanti alla tv senza passare per un debosciato, e magari avere anche un lavoro stabile e una bella macchina parcheggiata in giardino.

Oggi fumare cannabis è normalizzato rispetto anche solo a 15 anni fa, e questo lo dobbiamo soprattutto alla cultura hip-hop, che ha avvicinato, a partire dagli anni ’90, le nuove generazioni. Inoltre Internet – e il mondo che si fa sempre più piccolo e raggiungibile – ha contribuito fortemente a depenalizzare socialmente questo sostanza anche agli occhi dei più rigidi.

Proprio negli Stati Uniti, paese cui è cominciata la guerra alle droghe, in alcuni stati è stata fortemente depenalizzata, arrivando addirittura a essere non solo legale, ma ampiamente consumata, come in California.

Le porte della percezione sono aperte: l’LSD

Una delle droghe più iconiche della seconda metà del ‘900 è stata l’LSD, un potente allucinogeno nato in laboratorio quasi per caso.

Fu scoperto dallo scienziato Albert Hofmann durante un esperimento legato a un fungo presente nella segale. La composizione dell’LSD si basa infatti sull’acido lisergico, una sostanza derivata da questo fungo.

Mentre Hofmann era impegnato a studiare le possibili proprietà farmaceutiche del cereale, una goccia della sostanza entrò in contatto con il palmo della sua mano. Assorbita attraverso la pelle, gli provocò intensi giramenti di testa e vivide allucinazioni. Questo evento segnò l’inizio di un lungo percorso di ricerca e sperimentazione per lo scienziato svizzero, che dedicò il resto della sua vita a comprenderne le proprietà.

Hofmann, non contento di aver scoperto una delle sostanze più discusse del ‘900, scrisse anche un meraviglioso libro sull’LSD, che divenne poi un best seller mondiale: LSD – Il mio bambino difficile. Questo testo, a metà tra un saggio filosofico e un memoir, non è un libro sullo sballo ma è, al contrario, il punto di vista dell’esperienza allucinogena, mistica, filosofica e sociologica di chi questa sostanza l’ha scoperta. Consigliato al cento per cento.

Negli anni successivi, l’LSD divenne rapidamente noto, soprattutto grazie al passaparola tra artisti e intellettuali dell’epoca, affascinati dai mondi onirici e distorti che questa sostanza permetteva di esplorare. In particolare, gli scrittori della Beat Generation, tra cui il celebre Jack Kerouac, furono tra i suoi più ferventi utilizzatori.

A proposito di Beat Generation, molto interessante è la storia dell’avvicinamento di Allen Ginsberg a questa sostanza. Ginsberg è stato uno dei maggiori poeti statunitensi del ‘900, portavoce simbolico e filosofico di quel movimento, la Beat Generation, di cui poi Kerouac ha di certo preso le redini in fatto di visibilità, riservando pur sempre a Ginsberg il posto che meritava.

Nel 1959, Allen Ginsberg prese parte ai celebri esperimenti sull’LSD condotti presso il Palo Alto Mental Research Institute della Stanford University. Questi studi, finanziati segretamente dalla CIA, coinvolgevano psicologi sotto copertura e avevano l’obiettivo di analizzare gli effetti delle sostanze psichedeliche sulla mente umana, esplorandone il potenziale per influenzare e controllare il comportamento. Era un’epoca caratterizzata da un’intensa sperimentazione con le droghe, considerata da molti scienziati come un’opportunità per svelare i segreti del cervello e aprire nuove prospettive sulla salute mentale.

La prima esperienza di Ginsberg con l’LSD avvenne sotto stretta osservazione, con elettrodi applicati alla testa e stimoli esterni, come registrazioni di Wagner e letture di Gertrude Stein, introdotti durante le varie fasi del suo viaggio. Al termine, Ginsberg arrivò alla conclusione che l’LSD fosse una sostanza sicura, dotata di un potenziale significativo.

LSD: le sperimentazioni degli anni ’50

Vi sorprenderà molto sapere che il Time, uno dei maggiori giornali del mondo, pubblicò ben sei studi sull’LSD, tutti con risultati positivi, tra la metà e la fine degli anni ’50. Le sperimentazioni di quel periodo riguardavano principalmente il trattamento dei pazienti alcolisti, depressi e con altri lievi (o meno lievi) disturbi come ansia o panico.

In uno studio della metà degli anni ’50, sempre negli Stati Uniti, fu rilevato che in un trattamento a base di LSD – in ambiente protetto e controllato e con dosi misurate – quasi il 50% dei pazienti alcolisti portò a termine la terapia con successo, allentando e di parecchio la dipendenza dall’alcool che, come sappiamo, resta la sostanza più tossica per il nostro organismo, tanto da essere tra le principali cause di morte in tutto il mondo occidentale. Basti considerare, infatti, che l’alcool è la causa della morte di 1 giovane su 4, tra i 20 e i 25 anni.

Secondo Hofmann, che l’LSD l’ha scoperta e poi sintetizzata, il motivo del successo di questi trattamenti era che se un ansiolitico tende a sopire un trauma, l’LSD lo porta a galla, permettendoti di riviverlo e di affrontarlo. Non è un caso, infatti, che tra i maggiori esperimenti di successo relativi all’Acido Lisergico c’è proprio il trattamento del trauma, o ancora meglio, la sua scoperta. Molti pazienti, difatti, poco inclini a scoperchiare i loro traumi, con LSD riuscivano invece a farli uscire fuori, coadiuvando la terapia chimica alla psicoterapia, con risultati davvero importanti.

Addirittura l’anno scorso, a marzo 2024, la CNN ha fatto il punto sulla questione, raccontando alcuni degli ultimi studi. Cito:

“Sebbene ricerche precedenti abbiano documentato i benefici dell’associazione di LSD e psicoterapia per alleviare l’ansia associata a condizioni potenzialmente letali, questo studio innovativo è il primo a dimostrare che una singola dose di LSD… può trattare efficacemente l’ansia generalizzata senza l’aggiunta di psicoterapia”, ha affermato la psichiatra Dott.ssa Gabriella Gobbi, professoressa e scienziata presso il McGill University Health Centre di Montreal e titolare della Cattedra di Ricerca Canadese in Terapia per la Salute Mentale. La Gobbi non è stata coinvolta nello studio clinico.”

Sembra evidente, quindi, che se assunta sotto controllo e in ambito medico, l’LSD e in generale le droghe allucinogene come psilocibina ed MDMA, abbiano un effetto positivo sulla nostra mente. Ricordiamo infatti, che proprio chimicamente, non possono indurre a dipendenza.

Quindi, perché ci spaventano così tanto?

La risposta è, come spesso accade in questa faccenda, nello storytelling che media e governi hanno attribuito a queste sostanze. L’LSD, più di tutte, ha pagato lo scotto di essere la droga dei capelloni per eccellenza. La narrazione che ne ha fatto il governo americano in relazione alla Guerra alle droghe degli anni ’70, la poneva, all’improvviso, come una sostanza che uccideva i giovani e che, se non li uccideva, deviava le loro menti più di ogni altra droga.

Una narrazione del tutto diverso, ad esempio, da quella della cocaina, che invece ha vissuto per anni in un limbo di quasi tolleranza sociale, ma ci arriviamo dopo.

Il problema del governo americano era che gli hippies, i figli dei fiori, i ragazzi di Woodstock, non erano poi così tanto inclini a uccidere bambini vietnamiti con bombardamenti dall’alto e che, più di ogni altro movimento, era riuscito a instillare un ragionevole dubbio a milioni di giovani in tutto il mondo, sulle politiche dell’Occidente.

Sia chiaro, non era tutto rose e fiori. Ma è stato inequivocabile il loro apporto in fatto di consapevolezza su temi che prima di loro erano piuttosto lontani dalla percezione comune, come la sensibilità verso l’ambiente e verso altri popoli.

Altro elemento che faceva girare le scatole al governo americano era la rottura di taluni tabù che il movimento hippy portava avanti. Il sesso, più di tutto. Ma anche il rapporto con la famiglia, con la natura, il pensiero anti-consumistico e anti-fascista.

Insomma, quelli non erano propriamente i giovani che il governo americano si aspettava di avere a disposizione per le loro guerre in giro per il Pianeta.

Ed ecco che un giorno l’LSD viene sperimentata per combattere l’alcolismo e la depressione e il giorno dopo viene demonizzata e quindi estremamente penalizzata, classificandosi addirittura come droga pesante in quasi tutti i paesi del mondo.

Rispetto a questo tema vi consiglio la docu-serie su Netflix Come cambiare la tua Mente, ispirata al libro omonimo. Consiglio la serie in quanto è davvero bella da vedere, esteticamente intendo. Il libro ha il sapore di un saggio, la serie invece è più godibile.

Andiamo avanti.

Cocaina: la droga cool

Freud prescrisse la cocaina a un paziente dipendente dall’eroina, ottenendo inizialmente risultati sorprendenti.

Tuttavia, con il passare del tempo, il paziente sviluppò una dipendenza così grave che morì poco dopo. Era il 1886, un’epoca in cui gli effetti della cocaina erano ancora poco conosciuti. Quella sostanza, che in seguito sarebbe diventata nota come la “droga dei ricchi”, avrebbe avuto un impatto significativo soprattutto a partire dagli anni ’70 del Novecento, con una diffusione massiccia negli Stati Uniti.

Negli anni ’60, l’LSD e le altre droghe allucinogene dominavano la scena, ma gli anni ’70 furono il decennio della coca.

Proveniente dalla Colombia di Pablo Escobar, divenne un simbolo di status tra chi voleva sentirsi parte integrante dell’alta società.

La neve conquistò criminali di alto rango, musicisti, artisti pop, imprenditori e figure di spicco, ovvero gli influencer dell’epoca. Questo, ovviamente, non ebbe conseguenze positive.

Tra tutte le droghe, la cocaina è probabilmente quella che ha maggiormente segnato la storia del XX secolo, per un motivo ben preciso: era un bene esclusivo, desiderato e acquistato solo dai ricchi. Era un simbolo di appartenenza a una classe sociale elevata, al pari di un oggetto di lusso o di un gesto distintivo. Chi faceva uso di cocaina non veniva giudicato negativamente, perché era associato a un’immagine di ricchezza e potere.

Storia breve della cocaina

La pianta della cocaina è un vero toccasana per il nostro organismo.

Sì, sul serio. Le foglie di coca sono ricche di proteine, vitamine, calcio, ferro e fibre. Ma facciamo un passo indietro.

La cocaina si ricava dalla pianta Erythroxylon coca, originaria del Sud America. Questo arbusto, caratterizzato da un fitto fogliame, cresce spontaneamente sulle pendici orientali delle Ande, a un’altitudine compresa tra i 500 e i 2000 metri. La sua coltivazione è particolarmente diffusa in Bolivia, Perù, Ecuador e Colombia.

La coca si sviluppa al meglio in vallate calde e umide, prive di gelo. I climi tropicali delle foreste andine offrono le condizioni ideali per la crescita di questa pianta, che può raggiungere un’altezza di 2,5 metri e vivere fino a 40 anni. Il termine “coca” significa semplicemente “pianta” e sembra derivare dalla lingua degli Aymara, un popolo indigeno che precedette gli Incas.

La masticazione delle foglie di coca era una prassi tra le popolazioni dell’America del Sud pre-ispanica, ma c’è di più.

Per loro le foglie di coca erano sacre. Ci sono moltissimi testi e opere artistiche che lo confermano, in più continua potente la tradizione orale sul tema.

Grazie alle sue numerose proprietà, al ruolo centrale nei rituali di iniziazione e nelle cerimonie significative, oltre alla sua rilevanza nell’economia, alla coca venne attribuito un valore straordinario da questi popoli.

La coca, per gli Incas, era diventata al pari della marijuana per i Rastafari, ovvero non solo tollerata, ma anche propulsrice di una forza divina. Come spesso è accaduto, le cose sono cambiate quando nel 1553 arrivarono gli spagnoli che, come ben sappiamo, sterminarono le popolazioni indigene e iniziarono a indagare su queste foglie masticate da tutti.

Pare che Amerigo Vespucci sia stato uno dei primissimi europei a parlare pubblicamente degli effetti straordinari derivanti dalla masticazione delle foglie di coca. Masticazione che era (ed è) davvero fondamentale, inoltre, per combattere l’altitudine e il mar di montagna.

Ma nonostante questo gli spagnoli, a metà del ‘500, spaventati dagli effetti eccitanti provenienti da questa pianta, la vietarono e la bandirono come “illusione demoniaca”.

Ma torniamo al buon vecchio Freud, che sulla Cocaina ci scrisse addirittura un libricino dal nome Uber Coca, in cui consigliava l’utilizzo della cocaina per combattere vari malanni, psicologici e fisici.

“Prendo regolarmente piccole dosi contro la depressione, con risultati più che brillanti”, scrive alla fidanzata Martha Bernais, che coinvolge negli esperimenti. Attraverso i suoi studi, Freud si convinse che le proprietà stimolanti della cocaina erano ideali per curare la depressione.

Col tempo, il fondatore della psicoanalisi si mostrò sempre più appassionato. La utilizzava come strumento contro la depressione, traendone vitalità ed entusiasmo.

Tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento, la cocaina era così tanto di uso comune, che era del tutto normale trovare tonici energizzanti e curativi in tutte le farmacie, sia negli USA sia in Europa.

Sciroppi, tonici e liquori con cocaina e oppio erano ampiamente usati negli Stati Uniti e in Europa da ogni classe sociale. Questo aspetto, spesso celato nella storia americana, rivela una diffusa cultura della droga che coinvolgeva gran parte della società. In questo contesto spiccò Mariano Mariani, parigino di origini corse, che nel 1865 inventò il “vino di coca”, probabilmente il tonico più famoso dell’epoca.

La vera spinta alla cocaina la diede la creazione di una bevanda che ancora oggi è sulle tavole di tutto il mondo: la coca-cola.

Nel 1886 John Pemberton la incluse come ingrediente principale della sua nuova bibita. Furono proprio gli effetti euforizzanti e stimolanti sul consumatore i maggiori responsabili del travolgente successo della Coca-Cola, trasformandola poi nella bibita più famosa al mondo. La Coca-Cola ha contenuto cocaina fino al 1903, ma non era strano, era una vera e propria prassi. Fino all’inizio del ‘900, la cocaina si trovava nelle sigarette, nelle gomme da masticare, nelle bibite gasate, nel vino e addirittura nel tè. La Coca-cola, ad esempio, era venduta come bibita per intellettuali e utilizzata, spesso e volentieri, nei salotti letterari.

Durante il secondo decennio del ‘900 la cocaina cominciò a essere pian pian proibita in molti degli stati americani.

Il marketing della cocaina

La coca tornerà, in grande stile, solo agli inizi degli ’70, quando lo star system e il lusso patinato Hollywoodiano la riporteranno fortemente in auge. Questo passaggio è fondamentale.

La cocaina tornerà a essere utilizzata proprio a cavallo della dichiarazione di guerra alle droghe di Nixon di cui abbiamo parlato più volte in questo articolo, anche se fino a metà degli settanta era in realtà una droga residuale e contrabbandata da piccoli proprietari terrieri sudamericani. Insomma, non era IL problema.

Le cose sono cambiate verso la fine degli anni ’70, quando grazie all’intuizione (fortunata per loro, meno per il mondo) di alcuni personaggi di spicco della criminalità americana e colombiana (Pablo Escobar, per dirne uno), la coca cominciò a essere largamente diffusa soprattutto negli Stati Uniti.

Il marketing dietro alla neve è davvero un caso esemplare di storytelling.

Chi vorrebbe mai diventare un uomo poco mascolino, magrolino, con le vene da fuori e una siringa nel braccio in un qualunque cesso di una metropolitana? Nessuno. Invece, i ragazzini sanno perfettamente che i loro idoli sniffano, e mentre sniffano scopano le donne più belle d’America, e mentre lo fanno si guardano allo specchio e sono fighi, cool, artistici, istrionici. La cocaina diventa uno status, un modo di approcciare alla vita. Sniffano tutti, quelli alla moda ovviamente. Anche perché, a differenza delle altre droghe, la cocaina costa. Costa agli acquirenti finali, sia chiaro. Non di certo a chi la importa dal Sud America, che fa pedate di milioni di dollari a settimana, cambiando per sempre il business delle droghe.

Insomma, la cocaina è diventata un problema da gestire da pochissimi anni. L’LSD, una sostanza che non dà dipendenza e che, addirittura, pare abbia effetti benefici se assunta in modo controllato, è stata messa al bando solo una quindicina d’anni dopo la sua scoperta.

La cocaina non ti rende vulnerabile e debole come l’eroina, né un mezzo barbone come la marijuana e neanche un hippie sfigato come con gli allucinogeni, la cocaina potenzia il tuo sé più profondo, rallegra la tua parte sopita e ansiosa nell’affrontare il mondo, permettendoti comunque di vestire con giacca e cravatta e di risultare non solo più performante, ma anche più sicuro e sfacciato.

La cocaina, oltretutto, è una delle sostanze stupefacenti per cui si uccide di più. Le guerre tra narcos e gli scontri tra la polizia e i narcotrafficanti, si stima, abbiano portato a quasi mezzo milione di morti negli ultimi vent’anni circa. Un numero davvero impressionante.

Basti considerare che, tra settembre 2024 e febbraio 2025, dall’inizio della lotta contro il cartello di Sinaloa nell’omonimo Stato del nord-ovest del Paese, sono stati registrati oltre 800 omicidi complessivi, tra cui 30 bambini.

Sui narcotrafficanti, le loro fazioni e la guerra tra Stato e droghe nei paesi sudamericani, non basterebbe un articolo lungo il doppio di questo. Ergo, meglio lasciare da parte questo tema per il momento.

È indiscutibile che la cocaina non solo rappresenti una delle droghe più letali per i consumatori, ma sia anche responsabile del maggior numero di vittime collaterali rispetto ad altre sostanze stupefacenti.

Riflessione Conclusiva

Sebbene le droghe possano incutere timore e rappresentare un tema delicato, esse fanno parte integrante della nostra cultura e della realtà sociale in cui viviamo. E quindi bisogna conoscerle.

Per affrontare con la massima efficacia i problemi legati all’abuso o alla dipendenza da sostanze, è fondamentale acquisire una conoscenza approfondita e consapevole. Girare la testa dall’altra parte non ha mai aiutato.

Solo attraverso la comprensione delle sostanze e dei loro effetti sul nostro cervello, possiamo sviluppare strumenti adeguati per contrastare gli atteggiamenti tossici associati a tali comportamenti, promuovendo al contempo una maggiore responsabilità collettiva e individuale.

Alcune sostanze non sono pericolose in senso assoluto.

La vera e unica minaccia, come spesso accade, è l‘ignoranza.